L’impact du stress sur votre santé au quotidien

Qui n’a jamais eu l’estomac noué avant un contrôle, le cœur qui s’emballe à l’idée de parler en public, ou les yeux grands ouverts toute une nuit après une journée chargée ? Le stress fait partie de la vie. Dans bien des cas, il nous pousse même à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais lorsque cet état se prolonge, ce qui n’était qu’un simple signal d’alerte finit par ronger l’équilibre. Troubles du sommeil, tensions persistantes, fatigue nerveuse… les conséquences sont aussi bien psychologiques que physiques.

Le stress, un phénomène tout à fait normal

Le stress n’est pas un bug du système. C’est un signal d’alarme que notre corps a hérité de ses origines animales, un mécanisme de survie qui permet de mobiliser instantanément ses ressources face à une situation jugée menaçante. À la moindre alerte, le cerveau active les circuits de l’urgence. Les glandes surrénales libèrent une décharge d’adrénaline, le rythme cardiaque s’accélère, la respiration devient plus rapide et les muscles se tendent.

Ce type de réaction, que les spécialistes qualifient de « stress aigu », a longtemps été vital. Il l’est encore aujourd’hui. Il nous aide à être plus attentifs lors d’un examen, plus réactifs face à une urgence ou plus concentrés dans un moment important. Et dès que le danger disparaît, le corps retrouve son équilibre, les constantes se normalisent et la tension retombe.

Le problème n’est pas le stress ponctuel, mais sa répétition. Si la réaction se déclenche sans cesse, l’organisme n’a plus le temps de récupérer. C’est à ce moment-là que le stress chronique s’installe et commence à fragiliser la santé.

Quand il s’installe dans le temps…

Une échéance qui approche, un contretemps au travail, un moment de tension dans la vie perso… Ce genre de pic de stress, le corps sait l’encaisser. Il a été conçu pour ça. Mais lorsque les sources de pression se succèdent, quand les tensions deviennent le décor habituel du quotidien, c’est tout le système qui commence à lâcher. Le corps produit beaucoup trop de cortisol, une hormone qui, en temps normal, nous est utile.

Mais si son taux reste élevé trop longtemps, elle perturbe le fonctionnement normal du corps. Le système immunitaire s’affaiblit, la tension artérielle grimpe, le sommeil devient plus léger, les symptômes d’anxiété ou de dépression apparaissent plus facilement. Le stress chronique favorise même l’apparition de maladies inflammatoires, de troubles digestifs, de pathologies cardiaques ou encore de troubles de la mémoire.

Contrairement au stress ponctuel, qui s’efface une fois l’orage passé, ce stress prolongé installe une fatigue durable, une tension de fond. Il ne s’agit plus alors d’un simple trop-plein, mais d’un déséquilibre sérieux. Et pour le contrer, il ne suffit pas de « se détendre » ou de « prendre du recul ».

Ce qu’en pensent les scientifiques

Depuis plusieurs décennies, les chercheurs s’intéressent de près à l’impact du stress sur la santé. Leurs travaux confirment que le stress chronique ne se contente pas de créer des symptômes passagers, il fragilise en profondeur le corps et l’esprit.

Une étude célèbre menée par Sheldon Cohen a montré que des personnes exposées à un stress prolongé attrapaient bien plus facilement un simple rhume que celles vivant dans un environnement plus serein. D’autres recherches se sont penchées sur le rôle du cortisol, cette hormone produite en excès, qui perturbe le système immunitaire et favorise l’inflammation.

Les données récentes sont tout aussi parlantes. Selon l’OMS, le stress figure aujourd’hui parmi les principaux facteurs de risque en santé publique, associé à une hausse des troubles cardiaques, de la dépression et des troubles du sommeil. Une méta-analyse publiée dans European Heart Journal a par exemple mis en évidence une augmentation du risque d’infarctus et d’hypertension chez les personnes vivant sous forte pression au quotidien.

Comment réduire l’impact du stress au quotidien ?

Même si nous ne pouvons pas supprimer toutes les situations stressantes, il est possible d’apprendre à mieux y faire face pour protéger sa santé. Quelques habitudes simples peuvent déjà aider :

- Respirer et relâcher la pression : prendre quelques minutes pour une respiration profonde ou une courte pause permet de calmer le système nerveux et de réduire la réponse au stress.

- Préserver son sommeil : instaurer des horaires réguliers, limiter les écrans le soir et créer un environnement propice au repos aide l’organisme à récupérer.

- Bouger régulièrement : l’activité physique modérée, comme la marche, la natation ou le yoga, contribue à réguler le cortisol et à libérer les tensions.

- Manger équilibré : une alimentation riche en fruits, légumes et bons gras soutient le système immunitaire et favorise un meilleur équilibre.

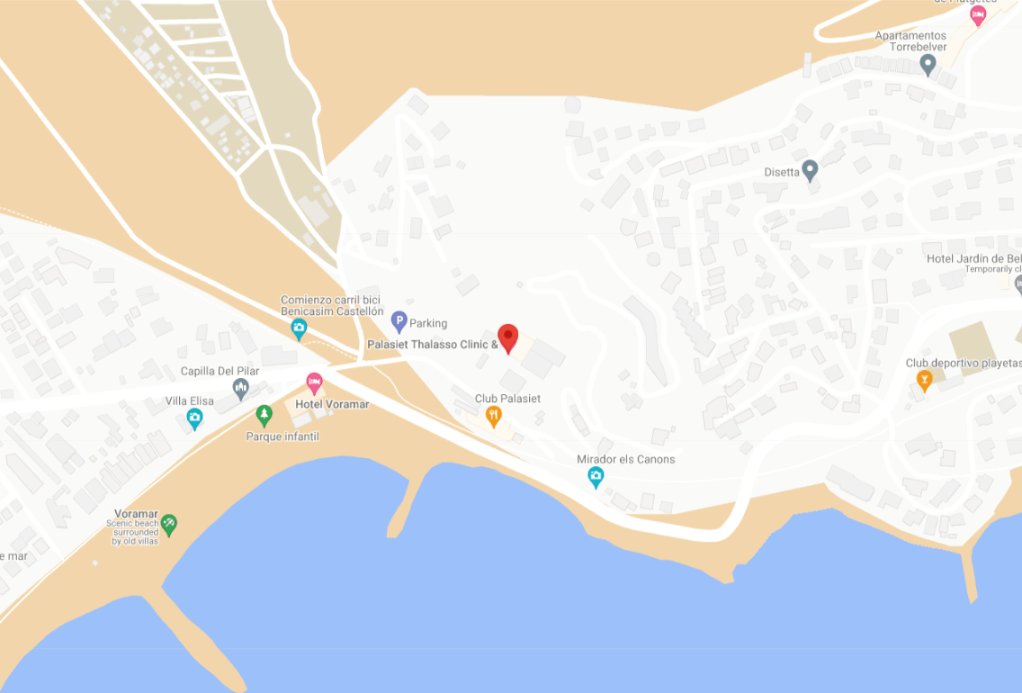

Pour aller plus loin, il peut être utile de s’offrir un vrai break, notamment lors d’un séjour bien-être en Espagne. Nous vous proposons également une retraite yoga en Espagne pour s’initier à la pleine conscience et renforcer sa confiance intérieure.

Vivre avec du stress est inévitable, mais rester prisonnier de ses effets ne l’est pas ! En réintroduisant du calme, en redonnant de la place au repos, au mouvement et à l’écoute de soi, le corps retrouve peu à peu sa capacité à se réguler. Et l’esprit, lui aussi, peut souffler.

FAQ – Impact du stress sur votre santé

Quels sont les signes précoces qui indiquent qu’un stress aigu peut devenir chronique ?

Les signes avant-coureurs du passage d’un stress aigu à un stress chronique incluent une sensation de tension persistante, des troubles du sommeil répétés, une fatigue qui ne s’atténue pas malgré le repos, des difficultés de concentration ainsi que des troubles d’humeur comme l’anxiété ou l’irritabilité. Ces symptômes apparaissent lorsque les périodes de stress s’enchaînent sans que le corps ait eu le temps de récupérer.

Comment le cortisol agit-il précisément sur le système immunitaire dans le cadre du stress chronique ?

Le cortisol, produit en excès lors du stress prolongé, inhibe la stimulation des cellules immunitaires, réduit la production de cytokines et perturbe la communication entre les différentes composantes du système immunitaire. Ce phénomène affaiblit la capacité de l’organisme à combattre infections et inflammations, rendant la personne plus vulnérable aux maladies.

Quelle est la différence physiologique entre le stress aigu et le stress chronique ?

Le stress aigu se caractérise par une activation transitoire du système nerveux sympathique avec une libération brève d’adrénaline et de cortisol, suivi d’un retour rapide à un état d’équilibre. Le stress chronique, lui, provoque une élévation constante et prolongée du cortisol, qui dérègle non seulement le système immunitaire mais aussi le métabolisme, le sommeil et les fonctions cognitives, entraînant un déséquilibre neuroendocrinien durable.

Quelles approches complémentaires, autres que les habitudes de vie conseillées, peuvent aider à gérer le stress chronique ?

Outre la respiration, le sommeil et l’activité physique, des approches comme la méditation de pleine conscience, la thérapie cognitivo-comportementale, la sophrologie ou encore des cures thermales ciblées peuvent significativement réduire le stress chronique. Ces méthodes agissent en rééquilibrant les circuits neuronaux associés au stress et en instaurant une plus grande régulation émotionnelle.

Comment reconnaître l’impact du stress chronique sur le système cardiovasculaire ?

Le stress chronique peut provoquer une élévation persistante de la tension artérielle (hypertension), une augmentation du rythme cardiaque au repos et une hyperactivation du système nerveux autonome. Au long terme, cela accroît le risque d’insuffisance vasculaire, d’infarctus ou d’accidents vasculaires cérébraux, comme l’ont confirmé plusieurs méta-analyses sur le lien entre stress et pathologies cardiovasculaires.