Comprendre la psychoneuroimmunologie

Avez-vous déjà remarqué que les périodes de stress s’accompagnent souvent de maux de tête, de rhumes, de fatigue et de troubles du sommeil ? Ce n’est pas une coïncidence. Depuis quelques décennies, la psychoneuroimmunologie cherche à expliquer comment nos pensées et nos émotions influencent notre système immunitaire. Loin d’être une théorie abstraite, cette approche nous aide à mieux saisir pourquoi prendre soin de notre équilibre émotionnel est aussi une façon de protéger notre santé. Plus de détails dans cet article.

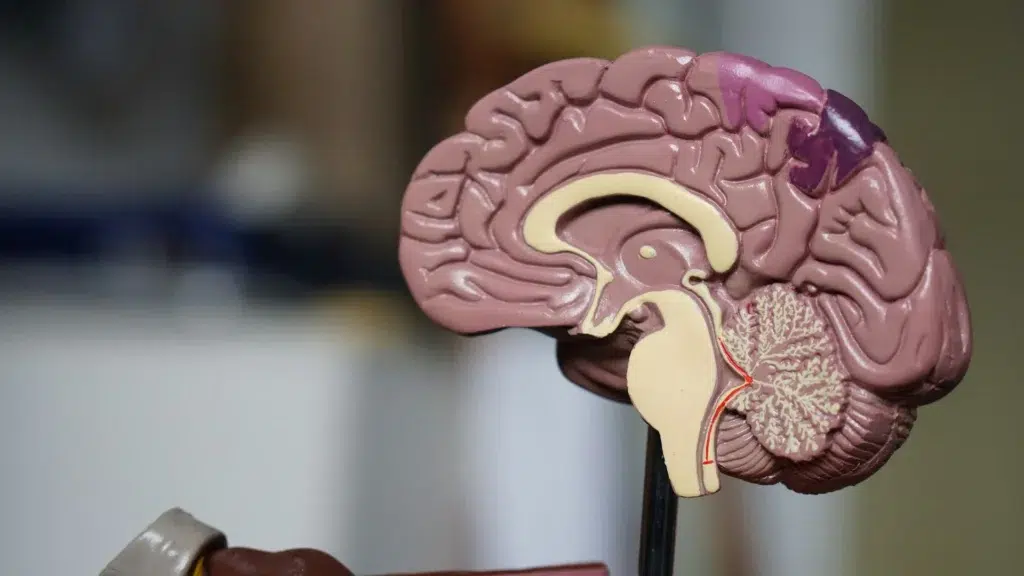

Qu’est-ce que la psychoneuroimmunologie ?

Le mot psycho-neuro-immunologie (ou pni) semble sortir tout droit d’un dictionnaire médical. Pourtant, son idée est assez simple. Cette discipline s’intéresse à la façon dont notre esprit, notre cerveau et notre système immunitaire communiquent entre eux.

On sait depuis longtemps que nos pensées et nos émotions peuvent influencer notre corps, mais c’est à partir des années 1970 que les chercheurs ont commencé à l’étudier sérieusement. Le psychologue américain Robert Ader a été l’un des premiers à montrer que le système immunitaire n’était pas isolé, mais qu’il pouvait être influencé par des signaux venus du cerveau.

Concrètement, cela veut dire que des messagers chimiques (hormones, neurotransmetteurs et cytokines) assurent un dialogue constant entre nos émotions et nos défenses. Quand nous sommes détendus, ce système fonctionne en harmonie. Mais en période de stress, l’équilibre se rompt et l’organisme devient plus vulnérable aux maladies et certaines inflammations peuvent s’aggraver.

La psychoneuroimmunologie nous aide donc à comprendre que notre santé ne se limite pas à notre corps ou à notre esprit, mais résulte de leur interaction permanente.

Pourquoi le stress affaiblit nos défenses ?

Tout le monde a déjà ressenti les effets du stress. Cœur qui s’accélère, sommeil perturbé, tension dans le corps… Ces réactions sont normales lorsqu’il s’agit de faire face à une situation ponctuelle. On parle alors de stress aigu qui mobilise l’organisme pour réagir rapidement et, une fois l’événement passé, tout rentre dans l’ordre.

Le problème survient lorsque le stress devient chronique. Jour après jour, il active de façon répétée l’axe hormonal qui relie le cerveau aux glandes surrénales, ce qu’on appelle l’axe hypothalamo–hypophyso–surrénalien. Cet axe libère du cortisol, une hormone utile à petites doses mais qui, en excès, finit par déséquilibrer nos défenses naturelles. Le système immunitaire devient moins efficace contre les infections, tout en favorisant un état inflammatoire persistant.

Un exemple marquant vient d’une étude menée dans les années 1990 par le chercheur Sheldon Cohen : des volontaires exposés à un virus du rhume tombaient bien plus souvent malades lorsqu’ils vivaient une période de stress prolongé. Cette expérience illustre parfaitement comment l’esprit influence directement la résistance du corps.

Un épisode de stress passager peut parfois stimuler, mais un stress chronique finit presque toujours par affaiblir.

Ce que la recherche nous apprend sur la psychoneuroimmunologie

Depuis les premiers travaux sur la psychoneuroimmunologie, la recherche a énormément progressé. La médecine ne se contente plus de constater que le stress ou les émotions influencent nos défenses, elle cherche à comprendre comment certaines habitudes de vie peuvent améliorer l’équilibre entre le cerveau et l’immunité.

Des études récentes montrent par exemple que bien dormir n’est pas seulement une question de repos. Le sommeil profond favorise la production de cellules immunitaires efficaces et régule les niveaux de cytokines, ces messagers qui orchestrent la réponse du corps face aux infections.

D’autres travaux mettent en avant les bénéfices d’une activité physique régulière. Elle contribue à réduire l’inflammation chronique et améliore la circulation des cellules de défense. Même une marche quotidienne peut faire la différence.

La méditation de pleine conscience et d’autres pratiques de gestion du stress, comme le yoga, intéressent également les chercheurs. Des méta-analyses suggèrent qu’elles réduisent certains marqueurs inflammatoires et aident à renforcer l’équilibre émotionnel.

Comment prendre soin de sa santé grâce à cette approche ?

La psychoneuroimmunologie ne se limite pas aux laboratoires. Elle nous offre des clés concrètes pour notre quotidien. L’idée n’est pas de transformer nos vies du jour au lendemain, mais de comprendre que de petites habitudes, répétées dans le temps, soutiennent à la fois notre équilibre émotionnel et nos défenses naturelles.

- Mieux gérer son stress : apprendre à reconnaître les signaux d’alerte et intégrer des pratiques comme la respiration profonde, la méditation ou simplement des pauses régulières aide à apaiser l’axe hormonal lié au stress.

- Soigner son sommeil : privilégier des horaires réguliers, réduire les écrans le soir et créer un environnement propice au repos renforce la qualité des nuits, essentielle pour une immunité efficace.

- Bouger chaque jour : pas besoin de se transformer en sportif de haut niveau ou de s’entrainer pendant 3 heures. La marche, la natation ou le yoga suffisent à stimuler la circulation et à limiter l’inflammation.

- Adopter une alimentation équilibrée : composer des assiettes riches en légumes frais, en fruits de saison, en poissons et en bons gras, comme le propose, par exemple, le régime méditerranéen. Cela favorise la régulation immunitaire.

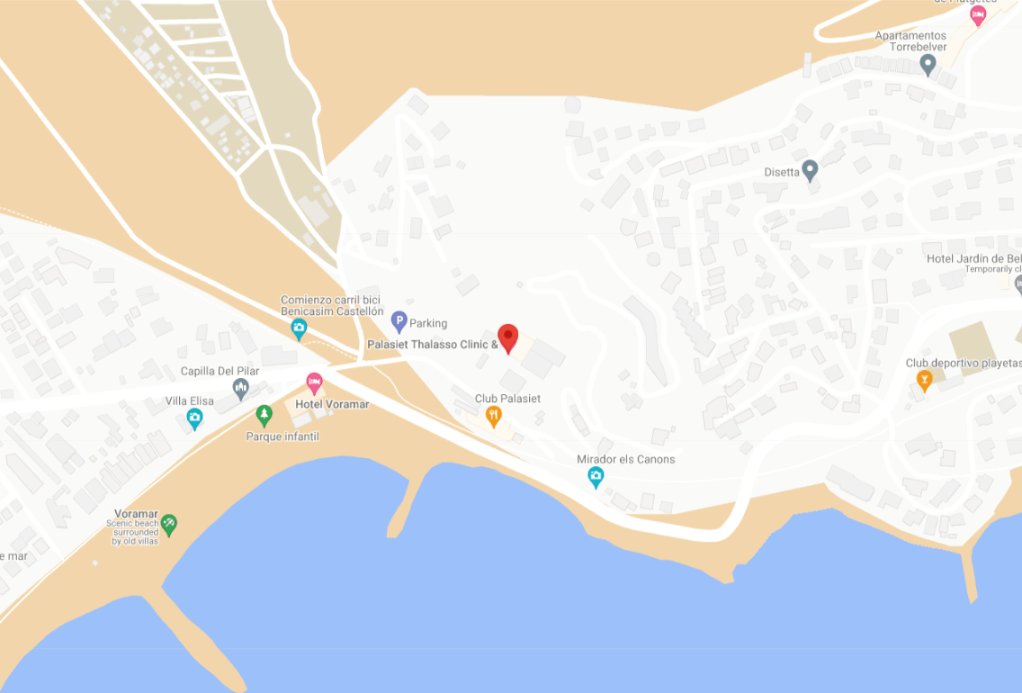

Chez Palasiet, ces dimensions se rejoignent dans une approche holistique. Thalassothérapie, nutrition, activité physique, équilibre émotionnel et soins spécialisés. Autant de moyens d’aider le corps et l’esprit à mieux dialoguer.

FAQ – Comprendre la psychoneuroimmunologie

Quels sont les principaux messagers chimiques impliqués dans la communication entre le cerveau et le système immunitaire ?

Les principaux messagers chimiques assurant le dialogue entre le cerveau, les émotions et le système immunitaire sont les hormones (comme le cortisol), les neurotransmetteurs et les cytokines. Ces substances orchestrent les réponses immunitaires en fonction de l’état émotionnel et mental.

Comment l’axe hypothalamo–hypophyso–surrénalien fonctionne-t-il et quel est son impact en cas de stress chronique ?

L’axe hypothalamo–hypophyso–surrénalien relie le cerveau aux glandes surrénales, qui produisent l’hormone cortisol. En situation de stress aigu, il stimule temporairement cette production pour aider l’organisme à réagir. Mais si le stress devient chronique, une production excessive de cortisol perturbe le système immunitaire, rendant l’organisme plus vulnérable aux infections et favorisant une inflammation durable.

Quels mécanismes biologiques sont renforcés par un sommeil de qualité pour soutenir le système immunitaire ?

Un sommeil profond contribue à la production efficace de cellules immunitaires adaptées à la défense contre les infections. Il régule également les niveaux de cytokines, ces messagers qui commandent l’amplification ou la réduction de la réponse inflammatoire, permettant ainsi d’éviter un état inflammatoire chronique.

Quels sont les effets constatés des activités physiques comme la marche ou le yoga sur l’immunité selon la psychoneuroimmunologie ?

Des activités physiques régulières telles que la marche, le yoga ou la natation améliorent la circulation des cellules immunitaires dans l’organisme, réduisent l’inflammation chronique et aident à réguler les réponses du système immunitaire. Elles jouent aussi un rôle bénéfique sur le plan émotionnel, contribuant à un meilleur équilibre global.

En quoi les techniques comme la méditation pleine conscience influencent-elles la réponse immunitaire ?

La méditation de pleine conscience agit en réduisant certains marqueurs biologiques liés à l’inflammation, tels que des cytokines pro-inflammatoires. Elle permet aussi une meilleure gestion des émotions, ce qui contribue à un apaisement de l’axe du stress et, par conséquent, à un renforcement des défenses immunitaires.